- REPORT

市民の力を集め、市民が楽しめる街づくりをデザインする 「前橋リビングラボ」本橋豊さん

道なきところへ一歩を踏み出し、自分の道を切り開いた人の心には、ふつふつと湧き立つ熱がある。黙々と働くあの人の中にも静かに宿るその熱が、社会を変え、未来をつくる原動力となる。湯けむりフォーラムでは、群馬において様々な分野で活躍する人々にフォーカスし、その動機や、これまでのストーリーを深掘りして伝えていきます。その人自身が熱源となり、誰かの心を沸き立たせるきっかけとなるように。

ーーー

近年、独自路線の街づくりが注目される前橋市。9つの商店街が集まる中心市街地は、シャッター街から一転、活気ある街へ変貌を遂げつつある。中でも弁天通りのあんこ専門店「あんこもん」は、街の新たな時代を象徴する店の一つ。5歳~81歳までのメンバーが開業までの道のりを支えた店づくりは多くの注目を集め、前橋の街の「市民の力でつくる街づくり」への熱を高めた。

プロジェクトの主体となったのは、街中の社会課題解決や地域活性化をテーマに活動する市民団体「前橋リビングラボ」。その創設者が本橋豊さんだ。「市民による市民のための市民が楽しむまちづくり」を掲げる前橋リビングラボ立ち上げの背景や「あんこもん」開店までの経緯、進行中の新プロジェクトについてお話を伺った。

コミュニティを見える形にデザインする

本橋さんが「前橋リビングラボ」の構想を抱いたのは2022年。大手電機メーカーの宣伝部を50歳で早期退職し、地元前橋市へUターンしてすぐのことだった。当時、前橋の街づくりは全国からも注目されており、街中に「新しいことをしたい」という気運が高まっている時期だった。

「前職では主にマーケティングや宣伝関係の仕事をしており、その中で海外の街づくりを計画するプロジェクトにも関わっていました。プロジェクトでは住宅や設備などのハード面からサービスデザインなどのソフト面まで幅広い計画・提案に携わり、街づくりの面白さを体感しました。そこで、地元でもこれまでの経験やスキルを活かした取り組みができないかと考えるようになったんです」

「市民が気軽に街づくりへ関われる場を作りたい」と「前橋リビングラボ」を開設した本橋さん。実際に中央通りにラボの拠点となる場も構え、学生や社会人など様々な立場・年代のメンバーが集まるきっかけを作った。2023年には拠点をコワーキングオフィスとしても開放し、より多くの人々とのつながりを生む場になっている。

そうした場づくりは、以前住んでいた神戸の街での経験から着想を得て作られた。

「神戸市には市が運営するデザイン・クリエイティブセンター『KIITO』という場があり、デザインの力で社会課題を解決する取り組みを行っていました。そこで様々なプロジェクトに参加して気づいたことは『神戸には暮らしの楽しみ方を知ってる人が多い』ということです。例えば、近所の奥さん同士が集まって食事をするような気軽さで、市民が自宅でクラフト教室を主催しています。講師の元には多くの生徒が集まり、小さなコミュニティができていました。前橋でもそうした趣味の集まりやサークルを作る楽しさ・面白さを感じながら、街の社会課題解決に貢献できればと思ったんです」

リビングラボの仕組みは世界中にあり、イノベーションを生む場として活用が期待されている。日本国内では行政や自治体が運営するリビングラボが有名だが、本橋さんは民間企業が設立・運営することにこだわった。

「『KIITO』で難しく感じたことは、社会課題の解決に対していいアイディアが出ても、活動を続けられない点です。一度の挑戦で終わらせず、アウトプットを続けられる仕組みを作りたいと考えました。そのためには、取り組みの結果を収穫して、次につなぐ人の存在が必要不可欠です。自分が事業として継続し、最終的な責任を持つことで、市民の力を集めた街づくりに取り組めるのではないかと思いました」

本橋さんは「前橋リビングラボ」を事業の一つとするツムグ合同会社を設立。プロジェクトごとに興味関心のあるメンバーが集い、前橋の街を盛り上げる活動や社会課題を解決する取り組みが続けられている。

「例えば、馬場川通りは商店街組合が植栽や公衆トイレの管理をしていますが、そうした『街のための取り組み』は訪れる人に見えていません。そこで、新たに馬場川通りのロゴを作って、ショップバックや手ぬぐいをデザインしました。イベントの時にしか見えないコミュニティを、常に目に見える形にしたかったんです」

「リビングラボの活動も同じで『市民が集まるシンクタンク』という実態がないものをわかりやすくする場所だと考えています。実際、皆で集まる場所ができたことで、活動を見に来る人が増えたり、参加しやすくなったりという良い効果が出ています」

あんこ好きによる、あんこ好きのための専門店「あんこもん」

「前橋リビングラボ」の第一弾プロジェクトとして企画され、現在は弁天通りに店を構えるあんこ専門店「あんこもん」。長屋式の建物を活かしたスタイリッシュな店舗は、手前に注文カウンターがあり奥には厨房を覗くことができる。

本橋さんは、前橋リビングラボの活動へ多くの人に興味を持ってほしいという想いから『地域活性化』と『食』をテーマに設定し、年代や性別を問わない食材として『あんこ』に目を付けた。

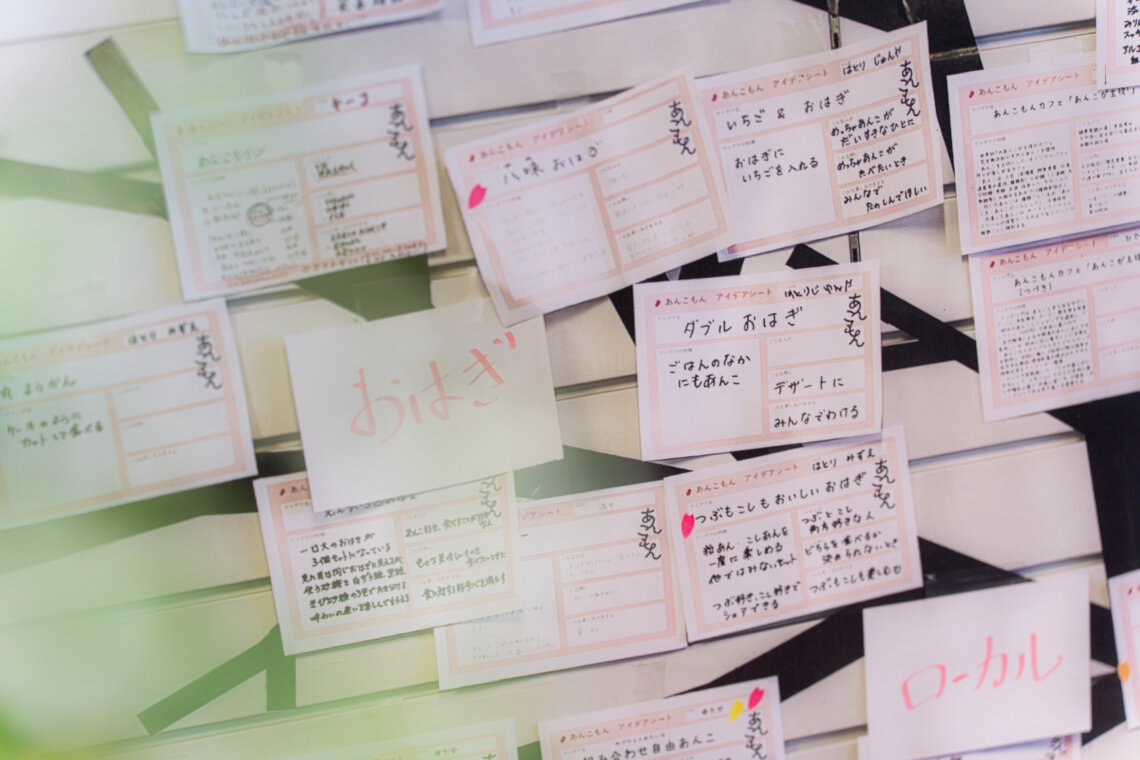

「『あんこで街を元気にしよう!』というテーマで、『あんこもん』を作るための全12回のワークショップを開催しました。メンバーは5歳から81歳までと幅広く、毎回20名くらいのあんこ好きな方が参加してくれましたね。人によって知識や関心のレベルが異なるため、まずは皆であんこについて学ぶことから取り組みました」

「日本あんこ協会の方に講演をしていただいたり、以前住んでいた神戸にある400種類のあんこを作っているあんこ屋さんをお呼びしたり、前橋の和菓子屋さんにお話を聞いたり……。学びと試食をセットにして、毎回楽しく参加してもらえるように工夫しました。その後、自分たちであんこを炊いてみて、あんこの甘さやおはぎのお米とのバランスなどを話し合いながら商品を開発。実際の店舗のオペレーションに関するロールプレイングも行いました」

多くの市民の力を集めて作られたお店は、ワークショップが始まってから開業まで約1年半という短い期間で作られた。スピード感のある進行を支えたのは、本橋さんのファシリテーションだ。

「ワークショップでは色んな意見が出るため、その意見を集約して、次のワークショップに来た方へわかるように伝えるのが私の仕事です。皆の総意で進めるプロジェクトだからこそ、意見を取りこぼさないように方向性を決めることを大切にしました。ただ結論だけを伝えるのではなく、様々な意見が出た過程も含めて伝え、『皆の意見が反映された結論になった』と納得感を持って進められるように心掛けました」

「市民の意見を集約したアイディアを実現すること」と「事業として継続できること」のバランス調整には苦心したという。

「大変だったのはコストの問題ですね。全員のこだわりを採用したおはぎを作ると、原価が上がりおはぎを1個1,000円で売らなければなりません。経営者として、事業として成り立つかどうかのチェックを入れながらお店作りを進めました」

個店の魅力が光る、未来の街を目指して

現在「あんこもん」はオープンして2年目を迎える。商店街の中で営業することで新たに気づいたことや、今後の取り組みを教えていただいた。

「実際にお店を開いてからわかったことはたくさんあります。最初は珍しさもあって多くの人が来店してくれましたが、当然、その勢いをずっと保ち続けることは難しいですね。当店は『街の一員として、街の魅力づくりに貢献したい』という想いが強いので、今後はお店を長く続けていくためにも知名度を上げたいと考えています。昨年からは駅や大型ショッピングモールなどへのイベント出店もはじめ、群馬県内各地での接点作りに取り組んでいます」

事業の拡大や全国展開ではなく、10年20年先の前橋の街に「あんこもん」があること――それが本橋さんが目指す「お店の成功」だという。

「あんこもん」、そして前橋の街中を応援する人を増やしたいという想いから、新たな技術の導入も進めている。

「おはぎは生菓子なので、賞味期限は当日。冷蔵庫に入れるともち米が固くなってしまうので日持ちしないという点は、お客様の幅を狭めていました。今は冷凍技術が進歩し、急速冷凍することでお寿司も美味しく食べられるようになったそうです。そこで、おはぎにもその技術を導入して、自然解凍することで美味しく食べられる冷凍おはぎを開発しました。新たな商品の開発が、『あんこもん』の味や想いを広く知ってもらうことに繋がるのではないかと期待しています」

現在、冷凍おはぎはオンラインショップにて販売されている。新たな技術の導入は、製造の効率化や食品ロス削減にもつながる。一歩一歩、地道な取り組みが店を未来の街へつないでいく。

「前橋の商店街の強みは個人店が多いことです。全国チェーンのお店が少なく、コンビニがない立地だからこそ、ちょっと変わった魅力を持った商店街になれるんじゃないでしょうか。多くの方に商店街の面白さや楽しさを知っていただけるよう、今後も街に魅力的な場所や取り組みを増やしていきたいと考えています」

人とつながり、街を動かすことの面白さ

本橋さんの挑戦は「あんこもん」の枠に留まらない。2023年には、惣菜で街を元気にするプロジェクト「惣菜マダム」も動き出した。「あんこ」による市民参加の街づくり手法を活かし、料理好きな市民の力が街に新たな活気を生み出している。

「『あんこもん』の時に街中の元気なマダムの行動力を体感し、マダムの力で街を元気にできないかと考え『惣菜マダム』を企画しました。最初はプロの料理人による料理教室を開催し、街中のマダムから普段食べている地元の家庭料理を調査。現在、そのレシピを『ジモットレシピ』として収集し、レシピ付きのお弁当をテスト販売しています」

料理教室をきっかけに、季節や食材といったテーマに合わせて参加者が持参した惣菜を吟味。参加者同士が採点し合い、上位のメニューが「ジモットレシピ」として採用される仕組みを整えた。各回12名ほどの市民が参加し、実際のお弁当作りも担当している。

「『惣菜マダム』の活動に協力してくれている方は主婦や子育て中の方が多いのですが、皆さん仕事終わりに集まって、レシピ開発や仕込みを手伝ってくれます。私も下拵えを担当していますが、とにかく皆さんお喋りが大好き。私が『そろそろ帰りませんか?』と言っても帰らないほどです」

「でも、そういう方こそ美味しいものの情報をたくさん知っているんですよね。あの農家さんが作るネギが美味しい、鶏肉はここで買うと鮮度がいい、小松菜はこうやって食べる……確かに、そういう情報は口コミでしか伝わらないので、食にとってコミュニケーションの場はすごく重要なんだと気づかされました。ゆくゆくは『惣菜マダム』のお惣菜を買いに来た人が、マダムから食の情報を聞けるような場を作れるよう、企画を進めています」

「あんこもん」と「惣菜マダム」、そしてまだ見ぬプロジェクトを通じた街づくりへ情熱を注ぐ本橋さん。活動の原動力を尋ねると、少し悩んだ後に「もったいない、と思ったからでしょうか」と想いを語ってくれた。

「前々から50歳で早期退職することは決めていて、50~75歳は社会貢献をする、75~100歳は遊ぶ、という人生を送りたいと思っていたんです。本当はもうちょっとゆったり活動するつもりだったんですが、始めたら楽しくて止まらなくなりました。『街づくりも事業もこんなに楽しいのに、一人で楽しんでいたらもったいない!』と思ったことが、今の活動スタイルにつながっている気がします。前橋の人、特に定年を迎える前の人に、地元で街づくりに関わることの楽しさを知ってほしいと思います」

ライター:西涼子 撮影:市根井 直規

登壇者

本橋 豊 TSUMUGU LLC 代表

電機メーカーの宣伝部で25年間勤務後、Uターン起業し、市民が気軽に楽しく街づくりに参加できる「前橋リビングラボ」を設立。あんこ好きが集まって作ったあんこ専門店「あんこもん」や、料理好きが集まって惣菜店の開業を目指す「惣菜マダム」など、市民参加の様々なプロジェクトに取り組んでいる。リビングラボは前橋の市街地である千代田町でコワーキングスペースも運営しており、まちに携わる人がふらりと集えるスポットとなっている。