- REPORT

群馬県官民共創ポリシープロジェクト 一般社団法人Child Play Lab.~官民共創で社会課題の解決を目指して~

群馬県官民共創ポリシープロジェクトは、非営利団体などの民間団体に社会課題の解決向けた提案をしてもらい、採択された団体が株式会社PoliPoliが運営する寄付基金「Policy Fund」(ポリシーファンド※)を活用して実証実験を行うものです。その際、群馬県が実証フィールドを提供するなどして事業に取り組んでもらいます。

※社会課題の解決に関心の高い起業家や財団などの寄付で設立された基金。採択団体の審査も行う。

このプロジェクトは、行政だけ、民間だけでは解決できなかった課題に対して、様々な民間企業・団体の力を活かし、官民共創で取り組んでいくための新しい「群馬モデル」です。

最終的に、実証実験の結果はフィードバックされ、提案団体の事業として本格実施したり、国や自治体に対して政策提言をしてもらい、行政が取り組みを検討することなどを目標としています。

2024年度のプロジェクトでは、応募のあった20団体の中から、「Policy Fund」の審査を経て2つの団体が採択されました。二つ目の団体は一般社団法人Child Play Lab. (本部・東京)。病気をかかえて生きる子どもたちと共にあゆむ、遊びのブランド「POCO!」では、あそびのプログラムを提供しながら、病気という経験を力に変え、自分らしく生きていくことを目指し、伴走支援を行っています。

今回の実証実験では、院内では県立小児医療センターと連携し、ヒアリングとPOCO!のワークショップを実施。また、病気を抱えて生きる子どもたちが地域に戻った後を想定し、院外でも株式会社ジンズ(以下、JINS)、共愛学園前橋国際大学短期大学部と連携してワークショップを開催しました。多様な声に耳を傾けながら、子どもの遊びについて考察を深めてきたChild Play Lab.の取り組みをリポートします。

Child Play Lab.について

Child Play Lab.は2020年に当時慶應大学看護学部3年だった猪村真由さんが学生団体として立ち上げ、約3年取り組んでいたボランティア活動を元に、新たに2024年に法人化。猪村さんは小学生の時、友人を小児がんで亡くした経験があり、義足になっても、自分で学校に通いたいと徒歩通学を続けた友人の姿から、前向きな目標が生きる力になることを知った。自分もその過程で力になりたいと思ったことが、病気を抱えて生きる子どもたちにあそびの支援を行う活動を始めたきっかけとなった。

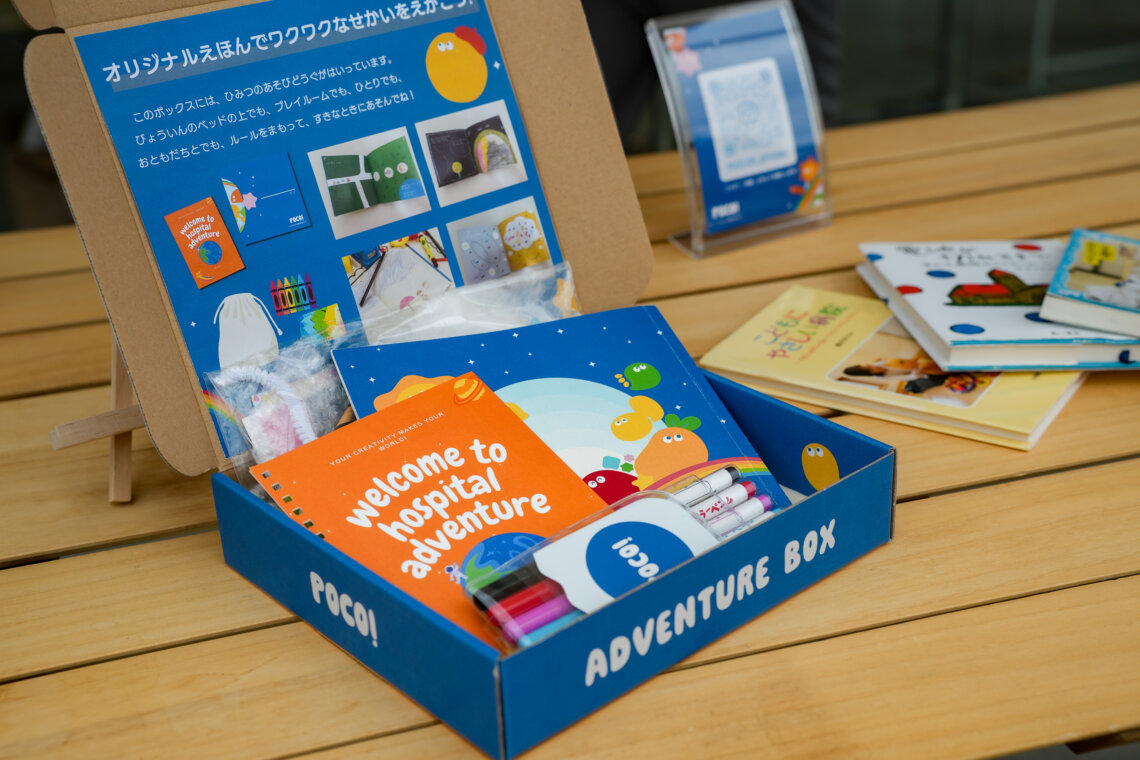

入院スターターキット「アドベンチャーBOX」:

・あそびのワークショップで子どもたちに配るスターターキットで、中には絵本と工作に使うキットや文房具などが入っている。

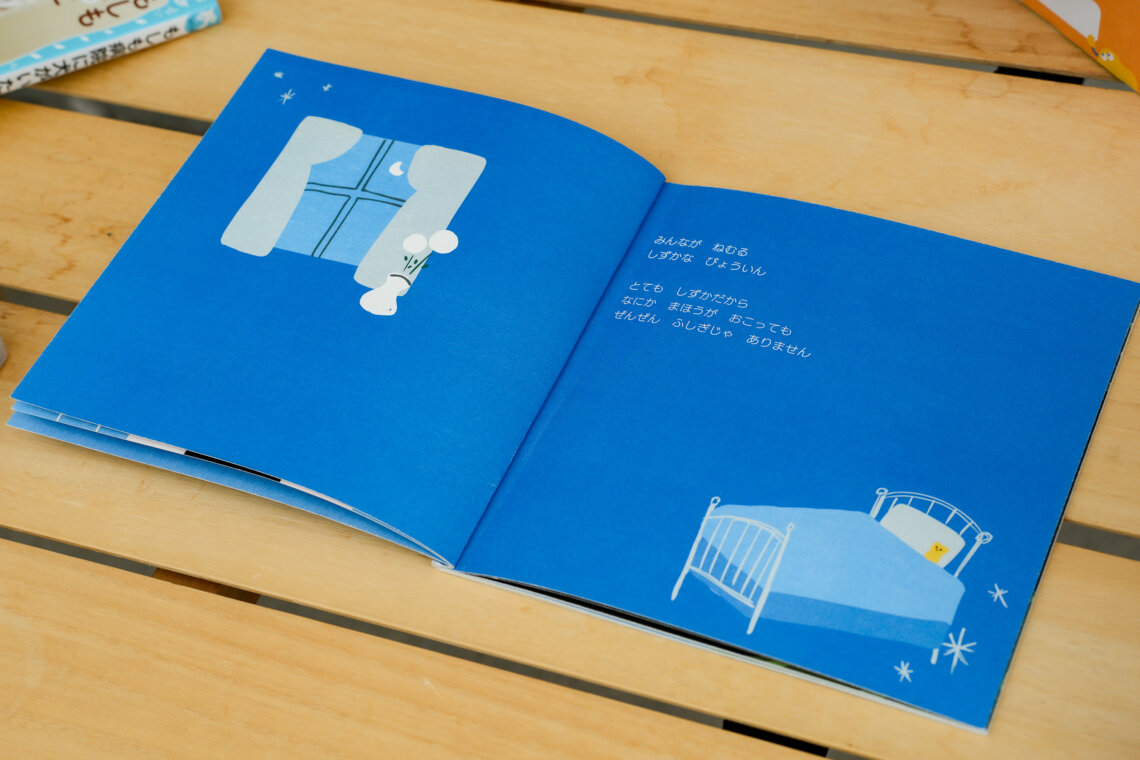

・ワークショップは絵本の読み聞かせから始まる。子ども自身が行きたい場所や、やりたいことを強く願うと、病院の窓の向こうに、いつもと違う世界が広がるというストーリー。

・その後、会場に用意された素材や画材を自由に使って、絵本の余白ページにその世界を表現してもらう。素材はその都度アレンジされるが、ネットやモール、スポンジなどメーカー工場から譲り受けた端材などがいろいろ入っている。提供は次世代の創造性を育むクリエイティブミュージアムAkeruEを中心とする企業(パナソニックなどが運営)。

・また2024年12月には日本デザイン振興会のグッドデザインニューホープ賞2024年度最優秀賞を受賞。

何よりも子どもたちのために

Child Play Lab.は病気を抱えて生きる子どもたちの中長期にわたる支援を見据え、今回の実証実験に挑んだ。子どもにとってあそびは重要な意味があるが、そのとらえ方は、医療に関わる関係者の中でも、それぞれの専門性や経験値、考え方などによってさまざまだ。あそびの支援も、子どもたちを取り巻くそうした現場の環境や特性を深く理解した上で行われる必要があると気づいた1年となった。

===

スタートとなった4月、メンバーは県立小児医療センターで現状や課題について、子どもたちや家族、医療スタッフにヒアリングを行い、院内でボランティアも体験した。

小児医療センターには7人の保育士がいて、2人はHPS(ホスピタル・プレイ・スペシャリスト)という資格を持っている。HPSはイギリス発祥の資格で、日本には静岡にNPO法人日本ホスピタル・プレイ協会がある。遊びを通して、子どもが療養体験を肯定的にとらえられるように支援する専門職で、小児医療チームに欠かせないスタッフとしてニーズが高まっているが、日本での知名度は低く、群馬でも資格保有者はまだ5、6人しかいないそうだ。

センターでHPSの資格を持つ病棟保育士の矢島美季さんは、以下のように話す。

「地道に子どもと関わって笑顔を増やそうとしている専門職がHPSです。入院中の子どもは注射や薬など強制されることが多いですが、遊びに関してはなるべく子どもの発想を大事にして、やりたいことができる方法がないか考えます」

「少しでもお子さんの表情が明るくなることで、ご家族の方にもホッとしていただければ。それぞれのお子さんに臨機応変に対応して、発達に合わせて遊びを提供することが大事だと思います」

小児医療の現場であそびは子どもたちの不安やストレスを軽減し、自分の置かれた状況を肯定的にとらえる効果もあるといわれる。

あそびや、それを通じたその子らしく過ごす時間が、本人にも周囲にも好影響を与えることは、センターのスタッフも一貫して実感していたが、「アドベンチャーBOX」を用いて子どもたちの力を引き出したいというChild Play Lab.の活動ははじめから好調だったわけではなかったそうだ。

代表の猪村さんは当初を振り返ってこう話す。「日々、目の前のお子さんたちに全力で関わっていらっしゃる現場の皆さんにとっては、新しいものを導入することはとても大変なことで、またそれに自体に対する抵抗感もあったと思います。それになにより、子どもたちだけでなく、そんな現場の皆さんに対する理解が不十分であったことが原因だったと思います。ベテラン医療者の皆さんからは、『フィールドを活用したプロダクト開発が事業の目的ではないか』『結局、実現したいことは何か』と鋭い指摘も受けました」

そのような指摘を受け「自分たちの至らなさを痛感した」という猪村さんは、子どものことを第一に考えており、プロダクト開発が主眼ではないこと、院内・院外問わず病気の子どもたちの課題に対して私たちができることをお手伝いしたい、つまり目指す方向性は同じであることを伝えました。そのうえで「病気の子どもたちにとってはもちろん、そんな子どもたちに一番身近な医療者の皆さんにとっても必要で、かつ私たちが果たせる最大の『使命』は何か」を改めて0から考え始めたと言います。

「そんな経緯もあり、徐々に『若いから失敗しても当たり前。がんばってほしい』とエールもいただけるようにもなりました。そのうえ、『病気の子どもたちにとって本当に必要なことは何なのか一緒に考えていきたいし、そのうえでChild Play Lab.さんにはChild Play Lab.さんにしかできないことを、焦らず一歩ずつ実践していってほしい』と言っていただき、大変心強かったです。現場への敬意を忘れずに、自分たちにできることを着実に積み重ねていこうと気持ちを新たにしました」(猪村さん)

「甲子園へ行ってみたい」

あそびのワークショップをどの病棟で、どういう疾患の子どもたちを対象に実施するかについては、センターの看護職幹部、病棟保育士らと協議を重ねた。結果、第2病棟の整形外科疾患を抱える子どもたちと、第3病棟の血液腫瘍疾患を抱える子どもたちを対象にすることになり、時期は院内学級が長期休みに入る夏休み中に決まった。夏休みなどの長期休暇期間中は、院内学級もお休みとなることが多く、病棟内で子どもたちと関わる院内保育士の方々の人数も限られるため、子どもたちが一人で過ごすことも多い。

以下は2024年8月26日に第2病棟多目的室で5〜14歳の子どもを対象に行われた「君だけの絵本を作ろう! ワークショップ」の一幕である。

多目的室にやってきたのは、7歳のIくん(仮名)。ワークショップを担当したのは、事務局長の田中暢也さんだ。

ワークショップにはIくんの他に母親、祖母も同席し、世間話も交えながら和やかな雰囲気の中で行われた。Iくんは外で体を動かすことが大好きで、地域の野球チームに所属している。工作遊びはほとんどしないそうだ。好きな教科は「体育」と即答。「絵も工作もそんなにしないから、(案内を見て)やると言うのでびっくりしました」と家族は口をそろえる。

田中さんは、穏やかな声で絵本を読み始めた。

—秘密の呪文を唱えて、心の中で行きたい場所を強く願えば、病院の窓の外に君だけの特別の世界が広がるよ。君はどんな冒険をしたいかな?(一部抜粋)

絵本を読み終わり、「どこに行ってみたい?」と尋ねられたIくんは「甲子園」とポツリと答えた。本当なら夏休みに大好きな阪神タイガースの試合を家族で見に行きたかったそうだ。お母さんが関西出身なので、そこから甲子園は近い。

絵本の最後に見開きの白いページがあり、ここに今行きたい世界を表現するのが、今回のメインワークとなる。

材料は少し離れた机の上の紙皿に盛られていて、好きなものを好きなだけ使える。憧れの甲子園をどんなふうに表現しよう? じっくり悩んだIくんは、ネットやストロー、モール、綿などを選んだ。

田中さんも少し自分の話をする。「実は、僕も小学生の時に野球を始めて、大学でも野球やっていたんです」。「え! ほんまに?」、家族も偶然に驚く。共通項が見つかり、野球の話題でひとしきり盛り上がる。

Iくんは左手が固定されていて、右手だけではさみを使ったり、ボンドをしぼり出す作業が難しかった。そこで、片手で難しい作業は、田中さんやお母さんがアシスト。大量の綿は野球ボールに見立てて丸め、赤で縫い目を描き、みんなで苦労しながら貼りつけた。

のってきたIくんはもう一度素材のテーブルへ。バットも作るという。「素材を触ってみた感じから想像を広げていくといいかも」、田中さんも優しく見守る。Iくんのアイデアで茶系のモールを丸めてつなげた小さなグローブも作った。

野球愛が伝わる力作が完成した。まだ続きの構想があるのか、Iくんは「病室でも続きをやりたい!」と素材やボンドを持ち帰っていった。

===

こうした院内ワークショップにはIくんの他、もう一人が参加した。

病院の手袋を使って冒険の相棒を作ろう!

当初、Child Play Lab.は院内だけでなく、子どもたちの退院後を想定して院内と院外の活動につながりを持たせるためには、どんな支援が必要かを明らかにすることを実証実験の目標の一つに掲げていた。

そこで、7 月頃から院外ワークショップの実施方法の検討に入り、地域活動の経験豊富なJINS株式会社や共愛学園前橋国際大学短期大学部と連携して行うことが決まった。

「もともと私たちの活動は院内メインでしたが、医療の発展に伴い、退院した後も病気を抱えながら地域で暮らすお子さんが増えています。そんな中、地域の側でもそういったお子さんたちを見守る環境を育てていかなければなりません。そこをまずは群馬県と変えていきたいと考えて、一緒にやらせていただいています」(猪村さん)

地域でのワークショップ「ぼうけんのおともだち大作戦!ー病院のてぶくろで、あそびの世界へー」は10月27日、前橋市川原町のJINS PARK前橋で開催することが決まった。医療用手袋を膨らませた風船で、空想世界の冒険を一緒に旅するお友だちを作るというものだ。参加者は、事前に治療や病気などで入院経験がある子どもや地域に住む子どもたちを対象にオンラインで公募した。

「病院の中にある身近なアイテムを用いて工作をすることで、医療に対する抵抗感を和らげるだけではなく、何か想像力を豊かにはたらかせて面白そうなことができそうだな、というのが最初のきっかけでした。そこからは、私たちが独自で作成をした病院内にある“面白物品リスト”を元に、共愛短大の皆さんと沢山のアイデア出しをしました。包帯をながーく転がしたら子どもたちは喜びそうだよね、とか、点滴や酸素を送るチューブも中に色水を入れてみたり、ビーズを入れてブレスレットを作ったりもできそうだね、といろんなアイデアが出ました」(猪村さん)

アイデア出しに協力した共愛短大の天宮陽子教授(博士、家政学)にも話を聞いた。

「遊ぶことに関しては、健常の子も病を抱える子も気持ちは変わらないと思います。ただ、病室内に持ち込めるものに限りがあると聞いて、ならば病院にある身近なものを使ってみようとアイデア出しをしていきました。手袋なら安価ですし、すごく膨らむんですよ。お風呂場などでお湯を入れて遊んでも楽しいと思います」

「入院していた子どもたちが地域に出た時、ワークショップなどを通して世界とつながることはとてもすばらしいと思います。こうした場は企画する側の地域の人々の連携があって初めて生まれるので、まずは子どもたちが交流する場所を提供することが一番重要かなと思っています」(天宮さん)

こうしたワークショップを今後各地に広げていくにあたり、素材に地域色を出していきたいと猪村さんは考えている。今回、その観点でアドベンチャーボックスにしのばせたのがJINSのメガネだ。子どもがメガネで好きに遊んで良いといわれる機会はおそらくほとんどなく、印象に残る工作体験になったかもしれない。

「活用したメガネは、廃棄する予定だったものです。せっかくの機会ですし、お子さんたちにメガネで遊んでもらいたいなと思いました」と話すのは、JINSの地域共生事業部の細谷綾香さん。

会場となったJINS PARK前橋はメガネ売り場だけでなく、ベーカリーカフェ「エブリパン」も併設されていて、パンを買いにくる地域の人たちがワークショップ中もひっきりなしに訪れた。テラスで買ったパンを食べたり、店内には階段状のスペースがあって絵本も置いてあり、親子で絵本を読んだり、それぞれが思い思いにゆったり過ごしている。

「ここはもともとJINS前橋店があった場所ですが、建物が老朽化してきて建て直しが決まった時、地域の人たちが集まる場所にしようと構想が持ち上がりました。メガネを買うのは数年に一度ですが、もし店内にパン屋さんがあれば毎日でも遊びに来ていただけるのでは、と。更に広い共用部がいくつかあるので、最近ではほぼ毎週末地域の方がマルシェやワークショップなどで活用してくれています。そんな中でも、普段何気なく使っているものを遊びに活用するという貴重な体験がお子さんたちの良い思い出になればいいなと思います」(細谷さん)

===

以下は当日のイベントのリポートである。司会進行はHPSの資格を持ち、大学病院で保育士として働くメンバーが務めた。

ワークショップ「ぼうけんのおともだち大作戦!ー病院のてぶくろで、あそびの世界へー」の概要:

・約1時間のプログラムを午前と午後の部に2回ずつ実施

・当日の飛び入りも含め、44人(家族も含む)が市内外から参加

・アドベンチャーボックスの配布(各グループにChild Play Lab.のスタッフ、共愛短大の学生ボランティアが補助に入る)

・中に入っている白い医療用手袋を膨らませ、自分が行ってみたい世界の冒険に同行する「お友だち」を親子でそれぞれ工作する

・完成作を見せ合い、どんな世界のどんなお友だちかを発表

高崎市のYちゃん(5歳)(仮名)家族は、募集をネットで見つけて参加。「JINS PARKは初めて来ました」と両親は話す。Yちゃんは「ピンクがいいな」と色を中心に素材を選んで飾りつけを楽しんでいた。

手袋のぷくっと膨らんだ部分が人の顔のようでもあり、海のいきものにも、空想のキャラクターにも見える。これを何に見立てるかにその子らしい想像力が発揮される。

町内から参加したKちゃん(4歳)(仮名)は、JINS PARKはよく立ち寄るお気に入りの場所。「(店内の)階段で絵本を読むのが好き」と教えてくれた。Kちゃんは気管支炎で入院し、付き添っていた母親と病院のベッドで一緒に寝ていた時期があるという。

Kちゃんは海に連れて行ってくれるお友だちを、お母さんは「タタ」という名前のお友だちを作った。タタはボディにへ音記号や音符がついていて、音楽の妖精のようなキャラクターだという。「病院で印象的だったのは無音だったこと。私は普段よく音楽を聴く方なので、病院に音楽の世界があったらいいなと思って表現してみました。今日は楽しかったです」

===

Child Play Lab.にとっても初の試みとなった院外ワークショップは好評だった。猪村さんに感想を聞いた。

「それぞれのグループで子どもたちが夢中になっていて、とてもうれしかったです。今日は8割くらいの参加者の方が入院経験をお持ちでした。そういう子どもたち・ご家族が地域に出ても、その子らしさを大事にした時間を過ごせるようであってほしいと願っていますし、力になりたいと思っている人たちがいっぱいいることをまずは知っていただけたら何より嬉しいです」

子どもたちの可能性を開く

12月以降、メンバーは小冊子「PLAY IS MAGIC!〜院内のあそびと病院で働く人たちに関するインタビュー特集 vol.1〜」の作成に着手した。院内で行われているあそびの実態を明らかにすると共に、子どもと子どもに関わる支援者の大切な関わりの実践事例を共有することで、院内におけるあそびの実践を促進することを目的に行われた。実際に、小児医療センターで働く病棟保育士を始め、医師や副看護部長、入院支援センターの看護師長、臨床検査技師、薬剤師、作業療法士と、幅広い各専門職へのインタビューを中心に構成されていて、完成後は病院内・県庁関連部署への配布を予定している。

記事からは専門領域は違っても、それぞれが入院している子どもたちが安心して自分らしくいられるように、日々心を傾けている様子が浮かび上がってくる。

「各職種の立場で信念を持ち、何よりも子どもたちの幸せを願いながら日々関わっておられる一人ひとりの思いに、改めて触れる機会となりました。その思いが交差し、子どもたちのより良い未来へとつながっていくような歩みがもっと豊かになることを願い、私たちも微力ではありますが力になれたらと思っています。病気を抱えて生きる子どもたちにとって、最も身近で心強い存在は、日々そばにいてくださる医療者の皆さんです。そんな皆さんと力を合わせながら、子どもたちに寄り添い、共に関わっていけたらと思います」(猪村さん)

===

1年目としては、小児医療センターをフィールドに実情を学び、相互理解が進んだことは成果の一つだ。医療スタッフの間で、子どもにとってのあそびの重要性という共通の価値認識を深めていくことも、一つの方向性として見えてきている。

医療の進歩で、医療関係者の業務は年々増え、多忙になる中、院内のリソースだけでは十分に対応しきれない子どもとの関わりに関して、外部の団体が連携し、子どもたちに寄り添い共にあゆむ体制づくりは中長期的に求められるだろう。当事者である子どもたちや家族にとっても、あそびは不安を軽減するものであり、安心感を醸成する大事な役割を担っている。

何より、すべての子どもたちには一人ひとりに秘めた力がある。あそびを通じて、病気という経験をも力に変えて、自分らしく生きていく子どもたちが増えていくこと。そして、そのみなぎる力を信じ、子どもたちの可能性が社会に開かれていくこと。これこそが、Child Play Lab. にとっては、ゴールとなる。