- REPORT

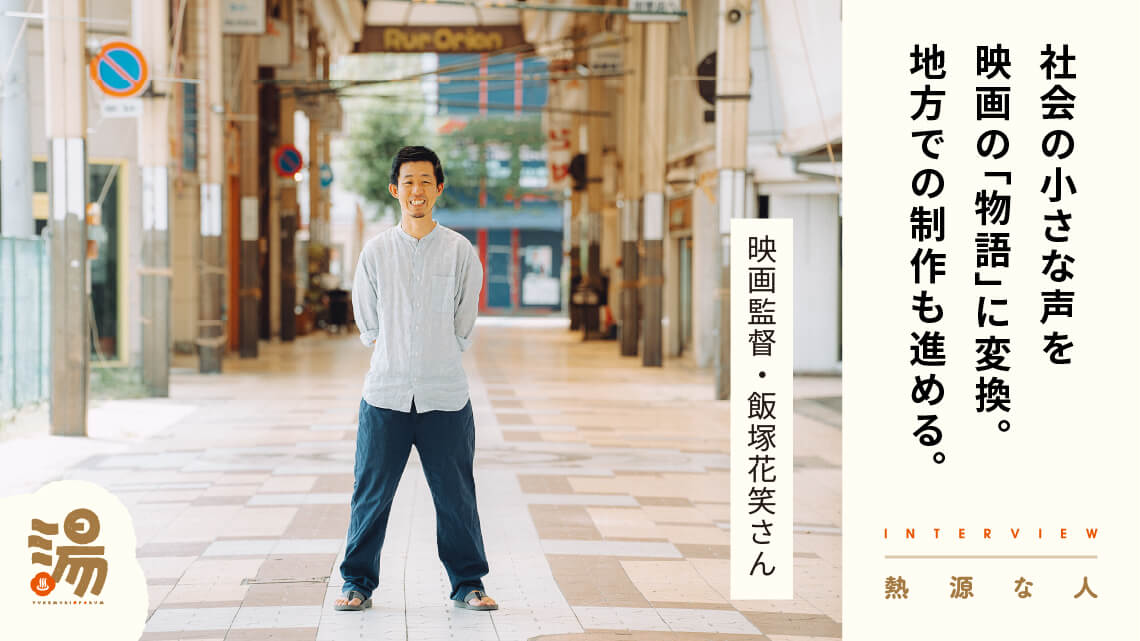

【熱源な人】小さな声が主役になる物語を 地方から世界に発信したい。映画監督 飯塚花笑さん

道なきところへ一歩を踏み出し、自分の道を切り開いた人の心には、ふつふつと湧き立つ熱がある。黙々と働くあの人の中にも静かに宿るその熱が、社会を変え、未来をつくる原動力となる。湯けむりフォーラムでは、群馬において様々な分野で活躍する人々にフォーカスし、その動機や、これまでのストーリーを深掘りして伝えていきます。その人自身が熱源となり、誰かの心を沸き立たせるきっかけとなるように。

ーーー

社会の片隅にいる人たちの声を丁寧に取材し、映画の“物語”に変換してきた前橋市出身の映画監督・飯塚花笑(かしょう)さん。大学在学中にぴあフィルムフェスティバルで審査員特別賞を受賞するなど、意欲的に作品制作を続けてきた。2022年に公開された劇場長編映画「フタリノセカイ」「世界は僕らに気づかない」はいずれも群馬でロケを行い、2作目では出演者の大半に演技未経験の県民を起用するチャレンジもしている。昨年11月、前橋中心市街地にスタジオを構えた花笑さんに、地方で映画制作を進める理由を聞いた。

ーーー

東京への一極集中に変化

花笑さんが代表を務める映画制作の合同会社「スタジオ6.11」は、前橋市の立川町通り沿いにある。シャッターを下ろした店が目立つが、空き店舗をリノベした新テナントも次々生まれていて、まちに新しい風を運んでいる。そんな小さな店の一つひとつが主役となるまちづくりにひかれ、花笑さんも昨年11月、前橋に拠点を構えた。

花笑さんは、スタジオに役者志望の人たちを集め、演技レッスンを行っている。経験ゼロでもやる気があれば、誰でも参加OK。常時30人ほどがワークショップに顔を出しているそうだ。

活動は地域おこしの一環でもあると、花笑さんは言う。俳優志望なら上京がファーストステップのように感じてしまうが、そんなことはなく、業界からも地元の役者を求めるニーズが高まっているそうだ。

「高崎でも前橋でもフィルムコミッションが作品誘致をがんばっていて、群馬に映画のロケがたくさん入ってきています。先日も県内で撮影中の知り合いの助監督からエキストラを群馬で探したいと相談があり、うちのスタジオから出しました。東京で何千ものプロフィール資料から選んでもらう機会を待つより、群馬の方が圧倒的に選ばれる率が高いんですよ。しっかり基礎を学んでアンテナを張っていれば、東京よりむしろチャンスはあると、僕は思っています」

日本の映画産業は、人、情報、資金が東京に一極集中しているが、クリエーターが都内から地方に移住するケースは近年増えている。ここ数年はコロナ禍の影響も大きかったかもしれない。

「僕もまだ東京で発生した仕事を群馬に持ってきてやるスタイルがほぼ8割なので、東京とのコネクションは切っても切れませんが、僕自身、これまで地方で撮影する時も東京から役者を呼ばなきゃって発想が強かった気がするんです。でも、地方に優秀な人材がいれば、わざわざ都内から呼ばなくてもいい」

演技教室はスクリーンに出ることだけが目的ではない。演技を学ぶことは、自分の気持ちを解放したり、新たな自分を発見するきっかけにもなる。

スタジオ6.11のサイトで、花笑さんは映画・映像制作を「物語」を紡ぐことに例えている。実生活では生きづらさを抱えている人の感性や境遇が主役になるのが物語の世界だ。明日を生きるために、希望を感じる物語が必要な人がいる。

言葉にならない思いを伝える方法

社会の片隅にいる人たちの“小さな声”を丁寧にすくいあげる花笑さんの創作活動の原点は、小学2年の時に見たジブリアニメだった。

「姉が友だちから『もののけ姫』のビデオを借りてきて、それを見たとき、雷に打たれたような衝撃を受けたんです」

もののけ姫は1997年に公開された。日本映画の興行記録を塗り替えた大ヒット作で見た人も多いと思うが、森に生きる動物たちと人間がそれぞれの正義を盾に対立する複雑な物語だ。アシタカという主人公の少年がその間に立ち、争いを鎮めるために奔走する。

「言葉を介さなくても、映像でこれほど複雑なことが伝えられるのかと驚きました」

言葉で伝えにくいことも豊かに伝えられると直感したこの映像体験は、花笑さんの人生にとてつもなく大きな影響を与えることになる。

花笑さんは、前橋市内の中学から高崎経済大附属高校の芸術コースに進み、その後は映像学科が新設された山形県の東北芸術工科大学へ進学した。もののけ姫以降、「映画監督になる」目標は少しも揺るがなかった。東京でなく、地方を志向したのは、「もののけ姫の神々がすんでいるような山のそばで映画を学びたかった」から。

東北芸術工科大には小山薫堂さんなどアート、デザイン、映画、各分野の著名人が講師陣にそろい、地方にいながら第一線で活躍する表現者の指導が受けられる。花笑さんも、『探偵物語』などのヒット作で知られる映画監督の根岸吉太郎さんや脚本家の加藤正人さんの薫陶を受けた。入学前まではアニメーター志望だったが、大学で実写の面白さに開眼したという。

大学では1年次から新人監督の登竜門といわれる自主映画のコンペ「PFF(ぴあフィルムフェスティバル)」を目指して脚本を書き始めた。2年の夏休みには学科の仲間たちに協力を仰いで撮影し、残り半年で編集して仕上げた。それが、トランスジェンダーの主人公の葛藤を描いた自伝的作品「僕らの未来」だ。

卒業後は上京の準備をするために一時帰郷。シネマテークたかさきでバイトをしながら、脚本を書きためた。

度重なるダメ出しにめげず

職業として映画監督を目指す道は険しい。制作工程のデジタル化が進み、映画を撮ること自体のハードルは下がっているが、花笑さんのようにオリジナル脚本でプロデューサーがついた商業映画の企画を成立させることは簡単ではない。若手監督はスタートアップの経営者のようなもので、日本の映画文化や産業の今後を考えれば、もっと支援の仕組みを充実させる必要もあるのかもしれないが、現状は原作が既にヒットしていたり、主演に人気俳優を起用するといった企画が通りやすく、若手のオリジナル脚本がチャンスをつかむケースは一握りだ。

業界には古くからの徒弟制度が残っていて、多くの監督志望者はまず監督を補佐する演出部に入り、叩き上げでサード(三番手)、セカンド(二番手)、チーフ(トップ)とステップアップしていくが、花笑さんはこのルートは「自分には合わない」と感じた。

「80年代に自主映画のムーブメントが盛んになって、自分でインディーズ映画を撮りながらプロデューサーや映画会社と知り合って、そこから監督になっていくルートもできてきていました。僕はシリーズドラマの脚本を何話かを担当するプロットライターの仕事もやっていたので、テレビや映画の仕事をいろいろやりながら人脈を広げて、監督として商業デビューするチャンスを探ろうと、20代前半で決心しました」

「だから百本ノックじゃないですけど、脚本を書いてはプロデューサーのところに行って、『うちは無理だね』と断られるのを5、6年の間はひたすら繰り返しました。もらった指摘やアドバイスを反映しながら、もっと上手くならなきゃと必死でした。良い脚本を書けば必ず人は集まってくる。そう信じていましたね」

脚本を磨きつつ、クラウドファンディングで資金を募って撮影したインディーズ作品で国際映画祭「東京フィルメックス」新人監督賞準グランプリを獲得するなど、実績を少しずつ積み重ねていった。

地元の協力に支えられて

初の劇場公開作となったのは「フタリノセカイ」。トランスジェンダーの主人公が好きになった女性と結婚して、子どもを持ちたいというごく普通の願いが叶わないことに思い悩むストレートな恋愛映画だ。2022年高崎映画祭のクロージング作品として上映され、シネマテークの入り口には大きなメインビジュアルが映画祭終了後もしばらくの間掲げられた。

たかさきコミュニティシネマ代表理事の志尾睦子さんが協力プロデューサーとして入り、ロケも全編県内で行われた。花笑さんは地元に支えられて劇場長編映画デビューを果たすことになる。

2作目は「世界は僕らに気づかない」。エンターテイナーとして日本に来たフィリピン女性を母親に持つ同性愛者の男子高校生が主人公だ。父親は母がフィリピンパブで出会った日本人男性だが、顔を見たことはない。

群馬県内には、出稼ぎ労働者として来日した両親を持つさまざまなルーツの子どもたちがいる。花笑さんは、これまで自身の体験を主人公に投影した自伝的作品が多かったが、この作品ではマイノリティーの範ちゅうを外国人労働者の親子の世界にも広げた。

「僕の子ども時代も学校に日系ブラジル人の子が転校してきたり、また出て行ったりという日常がありました。当時は特段気にせずに同じ教室で過ごしていましたけど、日常の片隅にいた彼らの世界はどんなだったんだろうと」。花笑さんはフィリピンパブの女性たちに細かく取材を重ね、数々のエピソードを物語に落とし込んだ。

この作品でチャレンジしたのが、県内の演技未経験者を起用するワークショップだ。実際同作に出演した俳優の8割が演技経験のない県民だった。オーディション形式のワークショップに1カ月間かけ、二次選考にさらに1カ月ほどかけてキャスティングし、選抜した人たちと2カ月ほどレッスンを続けた。

長編1作目は撮影期間が11日間とタイトで、リテイクを出さないスムーズな進行を最優先せざるを得なかったことがきっかけだったという。

「1作目は良くも悪くも商業的でシステマティックなやり方になっちゃって、その時、僕が書いた役に対して人物造形をもっとしっかり丁寧にやりたい思いがすごく膨らみました。それならプロアマ問わず、年間通して映画に関わりたいというピュアな気持ちを持った人たちと出会うところからやりたいと思ってスタートしました」

多忙な監督業に加え、未経験者を集めて選考して、演技指導をする時間が加わった苦労を聞こうとすると、「いや、全く感じませんでした。楽しかったです!」と花笑さん。

「最年長は83歳。高崎市の観音山のふもとで元暴走族だったって人から、主婦や小学生もいました。脚本はあらかたできてはいましたが、出会った方に当て書きしながらやっていきました。みんな『やりたい! 知りたい!』意欲が強くて、『何これ⁉︎ すごい!』と一つひとつに感動してくださる。気持ちの貪欲さが都内で撮影する時とは全然違って、僕にとっても新鮮でした」

この時試みたワークショップの延長線上でできたのが、冒頭の立川町のスタジオ6.11だ。

LGBTQや外国人労働者、ミックスの子どもたちとマイノリティーの視点から物語を作ってきた花笑さんは、制作面でも東京中心だった日本の映画産業、映画文化に新しい風を吹き込もうと動き出している。

「やっぱり群馬にいていいなと思うのが、道が、レールが敷かれていない。東京にいると、ある程度やり方が決まっている感がある。人間関係もそうだし、映画の作り方やセオリーがいい意味でも悪い意味でも出来上がっている。逆にこっちはそれがないから、作り方も自由だし、決めつけられることがないっていうのがすごく楽しいし、心地よい感じです」

花笑さんにとって映画を撮る意味、そして、映画の可能性とは?

「原点に返るような話になりますけど、これまでの作品をきっかけにカナダとか、フィリピンとかいろんな国に行って上映させていただいて思うのは、言語がわからなくても通じ合えるものがあるということ。そこがやっぱり僕が一番の喜びになっています。文化も言葉も違う人たちと、こんなにもいろんな思いが共有できる。言葉にできないような経験や感情をシンプルに発動させてくれる媒体だと思うので、それが喜びであり、映画ができることの可能性というか、そこに尽きると思いますね」

小さな声を拾い集めて作った物語は日本に留まらず、世界の誰かの生きる支えになったり、誰かの心をふと軽くすることがある。物語は私たちの身の回りにある。身近な世界の切実な体験や思いを丁寧に描けば描くほど、普遍性が発揮される。映画にはそういう不思議な力がある。

ライター:岩井光子 撮影:市根井 直規

登壇者

飯塚花笑 映画監督

1990年前橋市生まれ。トランスジェンダーである自らの体験をもとに大学在学中に撮影した「僕らの未来」で2011年PFF審査員特別賞受賞。バンクーバー国際映画祭ドラゴン&タイガー・ヤングシネマアワードなどにもノミネートされる。卒業後は「ひとりキャンプで食って寝る」などテレビ東京の作品にも脚本で参加。最新作は「ブルーボーイ事件」。1964年の東京五輪直前、売春の取り締まりが強化された頃、性転換手術を請け負っていた産婦人科医が逮捕されたという事件をひも解き、日本のLGBTQの史実に迫る意欲作。