- REPORT

【じょうもう今昔物語】

「本物のまち」を守り生かす。重伝建運動をけん引した「本一、本ニまちづくりの会」前理事長の森寿作さん

【湯けむりフォーラム×上毛新聞】

1887(明治20)年の創刊以来、群馬県内のニュースを伝え続けてきた地元紙「上毛新聞」。約135年分の歴史が詰まった紙面のデジタルアーカイブをひも解けば、まちの過去と人のつながり、先人たちの思いが見えてくる。

今回は「まちづくりの先達」をテーマに、各地のまちづくりをけん引してきた3人を過去記事とともに紹介していく。

ーーーーー

Contents

・身近だから気付かなかった「宝」

・歴史という個性を生かして

・念願の重伝建、その先にあった未来

・まちづくりは継続が大切

-----

江戸時代から織物産業で栄えた群馬県桐生市。市内には繊維関連工場として使われた「のこぎり屋根工場」をはじめ、「織都(しょくと)」の隆盛を伝える建物が数多く残る。

特に、桐生市本町一・二丁目周辺は、江戸時代に「桐生新町」として町立てされた当初の土地区画が残り、国登録有形文化財の建物も多い。絹織物産業に関わる建物が一体となって保存されていることから、2012年には国の※重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)に選定された。

※重要伝統的建造物群保存地区 歴史ある建物と町並みについて、自治体の指定した伝統的建造物群保存地区の中から国が選定する。「桐生新町重要伝統的建造物群保存地区」は、徳川家康の命を受け、桐生天満宮を起点に南北一直線の道(本町通り)沿いに造られた桐生新町の一部。地区内の建物は6割が江戸末期から昭和初期までに建てられた。県内では、2006年の六合村(現中之条町)赤岩地区に次いで2件目の重伝建に選定された。

身近だから気付かなかった「宝」

2022年7月、桐生新町重伝建は選定10年の節目を迎えた。

選定を目指す保存運動の始まりは、さらに20年をさかのぼる。長年の保存活動をけん引したのは、地元住民らでつくるNPO法人「本一・本二まちづくりの会」であり、発足から理事長を務めた森寿作さん(82)=桐生市本町=だった。

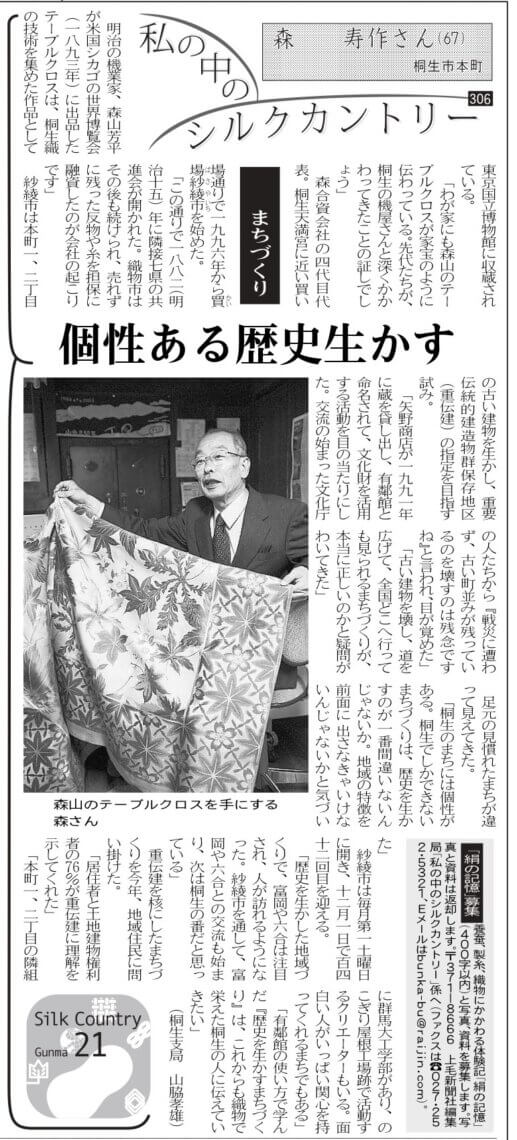

森さんは、本町通りに面した「森合資会社」の4代目で、現在も会長を務める。同社は1904(明治37)年創業。織物産業と関わりが深い不動産業や金融業で成長し、現在は保険代理業を営む。白磁のタイルが特徴的な大正期建築の事務所と、隣接する明治期の店蔵は、国登録有形文化財の貴重な近代化遺産だ。

重伝建に関わる以前は「建物や景観に価値があると言われても、普段から生活してる場所だからピンとこなかった」と振り返る。保存活動に〝目覚めた〟のは1992年、近代化遺産を核にした街づくりを考える「桐生の町づくりフォーラム」がきっかけだった。

-1067x1140.jpg)

フォーラムの講師は、近代建築史の著名な研究者だった村松貞次郎氏(故人)。村松氏と群馬県のかかわりは深い。1990~91年度には、村松氏が主任調査委員を務め、文化庁による全国初の「近代化遺産総合調査」が群馬県で実施された。同調査によって、富岡製糸場など絹産業遺産に光が当たり、後の世界文化遺産登録運動につながる近代化遺産の保存活動のうねりが起きていく。

調査の報告書には県内の近代化遺産982件がまとめられ、このうち桐生市だけで県内最多の97件を占めた。さらに同市の独自調査で、約500件の近代化遺産をリストアップ。桐生市が「近代化遺産の宝庫」だと証明されたことで、本町通りに面した旧矢野蔵群(現在の有鄰館)など、市内の近代化遺産の保存活用にも関心が高まった。

歴史という個性を生かして

行政や住民の意識が高まるにつれ、上毛新聞でも重伝建に関する記事が目立つようになる。選定に向けて専門家による本町通りの調査が決まると、住民や文化庁のコメントを交えて一面で大きく報じられた。

この頃の心境について、森さんが語ったインタビュー記事がある。

「矢野商店が一九九一年に蔵を貸し出し、有鄰館と命名されて、文化財を活用する活動を目の当たりにした。交流の始まった文化庁の人たちから『戦災に遭わず、古い町並みが残っているのを壊すのは残念ですね』と言われ、目が覚めた」

当時の桐生市では本町一丁目、二丁目周辺で道路の拡張工事が計画され、古いまち並みが失われる可能性があった。

「街が便利になるなら、道路が広がるのはいいこと」。当初は工事に前向きだった森さんも、文化庁の職員から近代化遺産としての価値を指摘されて意識が変わった。

「古い建物を壊し、道を広げて、全国どこへ行っても見られるまちづくりが、本当に正しいのかと疑問がわいてきた」

「桐生のまちには個性がある。桐生でしかできないまちづくりは、歴史を生かすのが一番間違いないんじゃないか。地域の特徴を前面に出さなきゃいけないんじゃないかと気づいた」

※太字は記事からの引用

重伝建を町活性化の起爆剤にしたいー。

思いを定めた森さんは1996年3月、桐生市本町の買場通りで「買場紗綾(かいばさや)市」と銘打った青空市を始めた。

買場とは、桐生で織物市場を意味する。紗綾市は、近くの桐生天満宮で江戸時代に開かれていた絹市の名前。二つを組み合わせ、織都・桐生ならではのイベントとして復活させた。

運営は住民が主体となり、毎月第1土曜に開催。路上や駐車場にテントや机を並べて、織物や食品など桐生ならではの商品を販売した。次第に市外の出店者や来場者も増え、重伝建の魅力を伝えるイベントとして定着した。

念願の重伝建、その先にあった未来

一方で、肝心の重伝建運動はなかなか実を結ばなかった。

国の登録文化財になれば、改築などに法的な制限がかかる。住民にとって生活の場であるだけに、不便さが増すことを懸念する声も根強かった。

転機となったのが、2011年3月11日の東日本大震災。特に桐生市は県内で最も強い震度(6弱)を記録した。重伝建地区の伝統的建造物は約6割が被害を受け、蔵の土蔵や町家の屋根が損傷し、中には取り壊しとなった建物もあった。

森合資会社の店蔵も、大きな揺れで瓦や壁が崩れ落ちた。文化財の修復には国の許可が必要となり、かかる費用や時間も見通せない。

「重伝建は、もうだめだ」。絶望が深まった。

震災後、落ち込んだ森さんを励まそうと、全国の重伝建地区の仲間が桐生に駆け付けた。

「視察やフォーラムで交流のあった仲間が『大丈夫、まだいける。間に合うよ』と声をかけてくれた。本当にありがたかったね」。

結果として、震災による被害を受けたことで行政と住民の中で景観保存の機運が高まり、選定への動きが加速。震災の翌年、桐生市が文化庁に重伝建選定を答申した。

念願の重伝建に大きく前進したことを報じた記事の中で、森さんは喜びと決意を語っている。

「やっとここまで来た。区切りがついて感無量」

「少子高齢化、人口減少が桐生の課題。閉塞(へいそく)状態を破る最後のチャンスが重伝建」

2012年7月、選定が正式に告示されたことで、20年にわたる重伝建運動は結実した。それから10年を経て、重伝建は「町活性の切り札」となったのか。

「重伝建になれば、観光客が来たり土産店が増えたりして町がにぎわうだろうと思っていた。結果はどうか。想像よりもずっといい桐生になった」

「一番うれしいのは、町中で挑戦する若者が増えたこと。重伝建で〝本物のまち〟を残したからこそ、歴史や町並みに価値を感じ、今までにない人材が桐生に集まるようになった」

まちづくりは継続が大切

森さんのまちづくりを受け継ぐ人も現れた。重伝建地区内で書店「ふやふや堂」とデザイン事務所「マップデザイン研究室」を営む斎藤直己さん(44)だ。

斎藤さんは桐生市出身。東京や京都で働いた後、Uターンして桐生市内に移住した。現在は、森さんが立ち上げたNPO法人「本一・本二まちづくりの会」と「買場紗綾市実行委員会」を引き継ぎ、地区の活性化や買場紗綾市の運営の旗振り役を担う。「桐生はやりたいことを受け入れ、応援してくれる町。古い建物を生かして、若い人が新しい事業を始める環境を整えたい」と意気込みを語った。

若い世代に受け継がれる、桐生新町のまちづくり。その象徴となるのが、斎藤さんが運営する店舗兼イベントスペース「カイバテラス」だ。

長屋だった建物は、元は買場紗綾市の拠点となる交流施設「買場ふれあい館」として使われていた。ところが2016年6月、紗綾市を終えた日の夜に火災が発生し、東側の屋根、柱、梁(はり)などの一部を残し焼失。桐生の織物取引の歴史を伝える貴重な建物を残そうと、国、県、市が費用を出し合って修復し、2020年3月からカイバテラスとして開業した。

カイバテラスは本や雑貨を販売するほか、カフェとしても営業。月2回程度開催されるマルシェは、市内を中心にグルメや体験を提供する店舗が集まり、若者たちの交流の場となっている。

「以前は買場紗綾市で月1回使う程度だったけれど、今は普段から食事や買い物ができるお店になった。ほかにも、重伝建地区内でカフェやギャラリー、宿泊施設を始めたり、移住者が廃業した老舗銭湯『一の湯』の復活に動き出したり、町中に新しい挑戦が生まれている」

「町が全体的に高齢化し、その流れに歯止めがかからないのは事実。でも斎藤さんのような若い世代が盛り上げてくれれば、20年後の桐生はすごい町になる」

まちづくりに関わった30年を振り返り、森さんは「最も大切なのは継続」と語る。「重伝建も買場紗綾市も続けたから成果が出た。過去には続かなかった事業もあって、それは手を広げすぎたのが原因かな。自分たちの場所、やるべきこと、目的をしっかり持って続けていくことが大切」

「振り返れば、個々には大変なこともあった。ただ結論としては楽しかった。仲間に恵まれ、ゆかいなことも多かった。これからまちづくりに関わる人も、まずは仲間と楽しんで。それが継続の秘けつだよ」

取材日:2022年11月16日

制作:上毛新聞社

執筆者:上毛新聞社営業局デジタル営業部 和田早紀