- REPORT

会社員をやりながら、多面的に地域で生きる。Walk On Water 代表 澁澤健剛さん

道なきところへ一歩を踏み出し、自分の道を切り開いた人の心には、ふつふつと湧き立つ熱がある。黙々と働くあの人の中にも静かに宿るその熱が、社会を変え、未来をつくる原動力となる。湯けむりフォーラムでは、群馬において様々な分野で活躍する人々にフォーカスし、その動機や、これまでのストーリーを深掘りして伝えていきます。その人自身が熱源となり、誰かの心を沸き立たせるきっかけとなるように。

ーーー

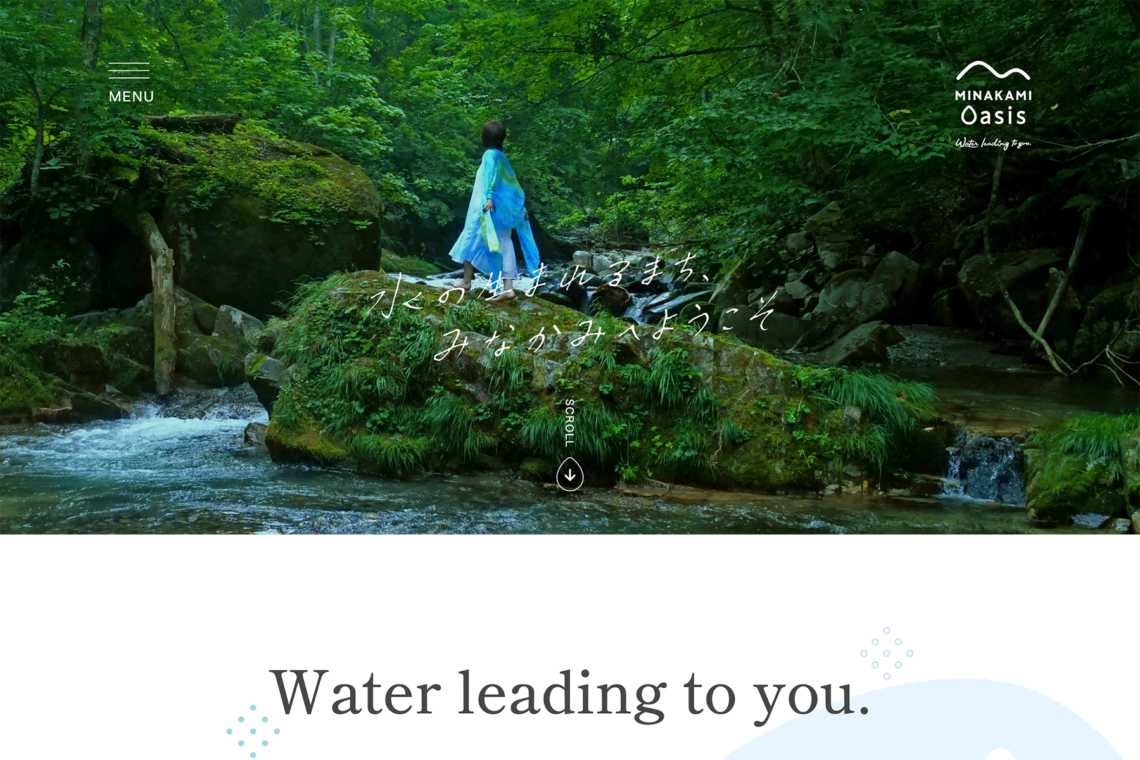

JR水上駅から歩いて1分、かつて書店だった建物を改装したブックカフェ「Walk On Water」は、おにぎり屋「futamimi」と、世界の料理「旅する台所」が日替わりで営業し、国内外からの観光客と地元客が集う町の玄関口であり交流拠点。オーナーの澁澤健剛さんは、高崎の会社で働きながら2018年にみなかみに移住し、妻の美香さんと共に店を始め、今も会社員を続けながら休日は店に立ってゲストを迎える。なぜ移住し、店を開いたのか?複数の面を持って地域で生きるとはどういうことか?話を聞いた。

みなかみの美しい景色に惚れて移住を決断

澁澤さんは会社員としてはJR東日本グループの広告会社で働いている。オフィスは高崎。そこで高崎から水上間を運行するSL(蒸気機関車)のプロモーション業務に携わり、終点であるみなかみに頻繁に足を運ぶようになったのが移住の直接のきっかけだった。

2015年夏、仕事でみなかみを訪れ、地元の人が大勢集まる懇親会に参加。もともと谷川岳が好きでよく登りに来ていたこともあり、何気なく「いつかはみなかみに住みたいなって思ってるんですよ」と口にすると、のちに頼れる地域の先輩となる参加者の一人が「うちの実家が空くから、見てみない?」と声をかけてくれた。

「見に行ってみたら、家から望む景色を瞬間的に気に入っちゃって(笑)。それが今住んでる家なんです」

運命に導かれるようにして家を購入。ただ、当初は少しずつ手を入れながら週末だけ来るような、別荘的な使い方を考えていたという。

「でも、これからの生活を想像して、子どもと一緒に家族で暮らしていくことを考えると、住みたいのはみなかみだと思ったんです。自然環境は抜群に良いし、家は駅から近いから会社にも通えるし」

思い切って引っ越すことにした。家を買って2年後のことだった。実際、当時住んでいた伊勢崎の家から通うのと比べて、通勤時間は15分程度しか変わらなかった。

しかし引っ越しの三ヶ月後、都内の本社に異動になると、始発の新幹線で出勤し、終電で帰ってくる日々が始まる。疲労は蓄積し、土日は寝るだけ。みなかみでの交友関係も広がらず、思い描いていた生活をできていないと感じた。

このままではせっかく移住した意味がない、何かやりたい。そこで妻の美香さんと共に始めたのが、おにぎり屋futamimiだ。

美味しいごはんの衝撃。おにぎり屋の始まり

なぜおにぎり屋なのか?

「みなかみに引っ越してきて初めての夜のこと、家でごはんを炊いて食べたら、いつもと同じお米なのに感動するほど美味しくて。夫婦で本当にびっくりして、なぜだろうと思って調べると、理由は水だったんです」

みなかみ町北部の水道水は谷川連峰の湧水が主な水源。口どけのまろやかな軟水で、浸透性が高く、お茶やコーヒー、炊飯などに適しているのだという。また、水源自体が清浄で、消毒に必要な塩素濃度も法律で定められた下限値まで抑えられている。

みなかみの水で炊いたごはんのおいしさをおにぎりにして届けたいと思った。需要もある。谷川岳方面へと向かう国道沿いのコンビニでは朝、おにぎりが売り切れている光景をよく見ていた。夏は登山、冬はウィンタースポーツに訪れる人たちが買っていくのだ。

お米も、みなかみ町内に最良のものが見つかった。

「おいしいお米を求めて色々取り寄せて、ブラインドで試食をして、一番おいしいと意見が一致したのがみなかみのブランド米『水月夜』でした。その時はまだ知らなかったんですが、作り手の本多義光さんはコンテストで数々の優秀な成績を挙げている、米業界では全国的に有名な方なんです。本多さんの米が食べられることを売りにしている旅館もあるほどです」

炊くのは電気釜ではなく羽釜。美香さんが試行錯誤した結果、一度に大量に炊くのではなく少しずつ炊くのが、米が潰れず、粒が立って一番おいしいという結論に至った。

おにぎり屋の営業は妻の美香さん主体となるが、子育てもあり、まずは小さく始めたいと考えていた。ご近所のカフェレストラン亜詩麻さんに相談すると、「うちを貸すから、営業前の時間にやってみなよ」と言ってくれた。

こうして日曜日だけ、朝7時から10時の間借り営業で、テイクアウトのおにぎり屋futamimiが始まった。2020年5月のことだ。

朝の営業なので、山へ行く人がメインの客層。徐々に人気が出てきて、早々に売り切れてしまう日も出てきたという。反対に、多く作ってあまり売れず、ロスが出ることもあった。これらの課題は、後に店舗を構えることに繋がっていく。

ローカルメディアの立ち上げとイベントの企画・運営

おにぎり屋を始めると、お客さんとして、取引先として、地元の人たちとの関係性が生まれ、少しずつ地域になじめるようになっていった。移住してきたからには地域に根づきたいという思いの強かった澁澤さんは、さらに自治会の役員や、子どもの保育園の後援会長、消防団なども率先してやるようにした。すると、異なる世代の人たちとも関われるようになってきた。

そのころ、世の中はコロナ禍真っ只中だった。

「地域になじむのをサポートしてくれた人たちの中にも、コロナの影響を受けて大変な思いをされている人たちがいました。何か恩返しというか、力になれることがあればやりたいと思ったんです」

リモートワークの普及もあり、澁澤さんがみなかみで過ごす時間は増えていた。そこでローカルメディア「GENRYU」を立ち上げ、お店や人を取材して記事を書き始めた。

みなかみが利根川の源流の町であることとかけて、その人の源流に迫ろうというコンセプト。コロナが明けて人が動くようになった時のことも見据え、行ってみたい、食べてみたいと思ってもらえる内容を心がけた。

「webサイトを作って、取材して、写真を撮って、記事を書くというのを全部自分でやりました。もちろん無報酬です。20本ぐらい書いたかな。ちなみに一番最初がお米「水月夜」の本多義光さんでした」

GENRYUの更新は停止中だがこれまでの記事はこちらで読むことができる https://note.com/genryu1977

また、現在でも町民ライターがみなかみを独自の目線で綴る「ミナカミハートライターズ」プロジェクトを主宰し、まちの魅力を発進し続けている https://note.com/minakami_br

同じころ、複数のイベントの企画・運営にも携わった。

「当時JRの施策で土合駅にDOAI VILLAGEという施設ができつつあって、そこを知ってもらうためにマーケットをやろうということになり、地域の仲間とともに「土合朝市」というイベントを立ち上げ、延べ10回ほど開催しました」

ローカルメディアGENRYUで紹介したお店に出店してもらう相互関連性もあったという。

「SL関連で観光協会と協働して始めたのが「水上駅前汽笛商店」です。春から秋にかけて、高崎駅と水上駅の間をSLが運行していて、水上では3時間ぐらい停車時間があるんです。その時間をより楽しんでもらおうと、地元の良品を集めて並べたマーケットイベントを開催しました。これも2021年から2022年にかけて十数回やりましたね」

メディアやイベントの活動を重ねるにつれ、色々な人と、何かあれば相談し合えるような関係を築くことができた。どれもお金はもらわない仕事だったが、「お金をもらうよりもはるかに意義深く、楽しいことでした」と澁澤さんは振り返る。

店舗のオープン

おにぎり屋futamimiは間借りで始めて2年ほどがたち、店舗化する話が具体的に動き出していた。水上駅前で物件を探し始め、目に入ったのが、駅前広場から少しだけ歩いたところにある、かつて書店として使われていた建物だった。

「佇まいからしてすごくいいなと思っていて、ダメ元で、自治会の活動で知り合ったご近所さんに相談しました。すると「澁澤くんなら多分大丈夫だから、俺が話してあげるよ」と言ってくれて、大家さんに連絡をとってもらい、快諾していただけたんです。小さい町だと「知らない人に貸したくない」となるケースもよくあるので、地元の人に繋いでいただけたのはすごく助かりました」

2022年春に店舗を契約。できるところは自力でやりながら改装を進め、11月にブックカフェWalk On Waterとしてオープンした。おにぎり屋futamimiと、豊富な旅経験をもとに世界の食を提供する仲丸利津子さんの「旅する台所」が日替わりで営業するスタイルだ。

おにぎりは、売れ行きに応じて作りながらの営業ができるようになり、ロスを大幅に減らすことができた。

「おにぎりには大きな可能性を感じていて、もっと広めていきたいです。みなかみを体現する食べ物だと思ってます。水の良さというのはなかなか伝えづらいんですが、おにぎりにすると水の良さがすごく際立つんです」

みなかみ町は台湾の台南市と交流が深く、台南の旅行博にfutamimiも出展したことがあるが、そこではおにぎりが「飛ぶように売れた」という。

「「谷川岳という山があって、雪がたくさん降るところで、その山に染み込んで濾過された水で炊くからおいしいんですよ」と説明すると、みなさん風景をイメージして、行ってみたいと思ってくれるようです。おにぎりはみなかみに来てもらうきっかけにもなり得るなと。それは当初から思い描いていた地元への恩返しということにもつながります」

ところで、店舗の改装にはかなりの費用がかかったが、澁澤さんはあえて融資を受けなかったという。

「お金を借りるとどうしても返済に汲々としてしまいますよね。自分は会社の仕事もあるし、あまり無理はできない。だから無借金でやることにしました。正直これまで貯めてきたものをほとんどこのお店につぎ込みました。これは投資だと思ってます。駅前の空き物件を改装してお店にすることで地域に投資したという感覚です。株や預金で持っているよりも良いリターンがあるし、自分だけでなく地域にも返ってくるはずです」

2024年11月で開店から丸2年が経った。観光客も、地元の人も来てくれていて、割合は「7:3ぐらいで観光のかたが多い」という。

「土日は自分もお店に立っていますが、外国のかたも、群馬県外から来てくれるかたもたくさんいます。わざわざ来てくれて、ここだけでなく温泉や他のお店にも寄ってくれます。「せっかくだから一泊していきます」という人もいます。だから、私もできるだけ一人一人のお客さんに話しかけて、おすすめの目的地を積極的にコンサルティングしてます(笑)観光案内所的な場所でありたいなと」

会社の仕事と地域の仕事

会社員を続けながらお店のことや地域のこともやっていくうえで、心がけていることを聞いてみた。

「矜持として、ごく当たり前のことですが、会社の仕事は手抜きせず、結果を出し続けることが前提です。そこをおろそかにすると筋が通らない。会社のルールはもちろん、社会通念上よしとされないことはしない」

地域の活動と会社の仕事が良い形で繋がった例もある。

「みなかみの水にはすごく価値があるから売り出していくべきだと観光協会に提案し、観光庁の予算を申請して獲得し、「ウォーターツーリズム」と銘打った水×観光のプロジェクトを会社の仕事として実施することができました」

人口減少時代の生き方

澁澤さんの生き方の背景には人口減少の問題もあるという。国勢調査によると、みなかみ町の人口は1970年の29218人から2020年には17195人まで減少。国立社会保障・人口問題研究所の予測では2050年には約8000人になるとされる。

「そこまで減ってしまうと、教育や医療を満足に受けられず、住むことが難しくなってきますよね。私はこの土地に惚れ込んでいるので、死ぬまでみなかみにいたいと思っています。もちろん一人で解決できるわけではないですが、少しでも抗いたい。一人の人間が会社員だけではなくお店も、PTAも、消防団も、メディアも、イベントもやって、いくつもの面を持つことで、何人かいるような働きをできたらいいと思うんです。私がメディアにも積極的に出ているのは、こういう人間もいるということを知ってもらいたいからです」

「二拠点で暮らすというスタイルを取っている人は今多いと思います、私は一つの場所で公式にマルチワークする、複数の人生を生きるというのを実践しているつもりです」

みなかみで一番好きなことは「雪が降った後の晴れの朝、青空にそびえる谷川岳を目の前に見ながら、まだ誰も滑っていない斜面を滑ること」だという。

朝、山に登ってから出勤することもある。

「モルゲンロートと言って、朝日に山が照らされて真っ赤になる瞬間があります。天気の良い日、3時ぐらいから谷川岳を登り始め、6時ごろ頂上でモルゲンロートを見る。10時ぐらいに降りてきて、11時に店を開ける。最高ですよ」

それができるのがみなかみだ。

「記事を読んで気になった人はぜひ来てほしいです。あなたにぴったりな場所を案内しますよ」

ライター:REBEL BOOKS 荻原貴男 撮影:市根井 直規

登壇者

澁澤健剛 会社員/Walk On Water代表

伊勢崎市出身。仕事と遊びと暮らしはノーボーダー。大手広告会社勤務を続けながら、移住先のみなかみ町でブックカフェとおにぎり店とローカルメディアを運営する人。