- REPORT

【じょうもう今昔物語】

「アート・異文化・よそ者、視点を変える人が“目立たない山里”に価値を見出す」シロオニスタジオ主宰のキール・ハーンさん

【湯けむりフォーラム×上毛新聞】

1887(明治20)年の創刊以来、群馬県内のニュースを伝え続けてきた地元紙「上毛新聞」。約135年分の歴史が詰まった紙面のデジタルアーカイブをひも解けば、まちの過去と人のつながり、先人たちの思いが見えてくる。

今回は「まちづくりの先達」をテーマに、各地のまちづくりをけん引してきた方を過去記事とともに紹介していく。

ーーー

Contents

・「外の世界を見たい」陶芸志し日本へ

・既成概念にとらわれない創造の空間

・レジデンスを通して「街の一員」に

・多様性とは対話をあきらめないこと

「三波石と共に名高い冬桜」。上毛かるたにうたわれた藤岡市鬼石は県南西部、神流川左岸に広がる山里だ。

古くから漆(うるし)、石材、養蚕業などで栄え、信州佐久地方とつなぐ十石街道の宿場町として発展した。旧鬼石町は2006年に藤岡市と合併。当時の人口は7000人ほど、現在の鬼石地区は5000人を割り込むまで減少した。

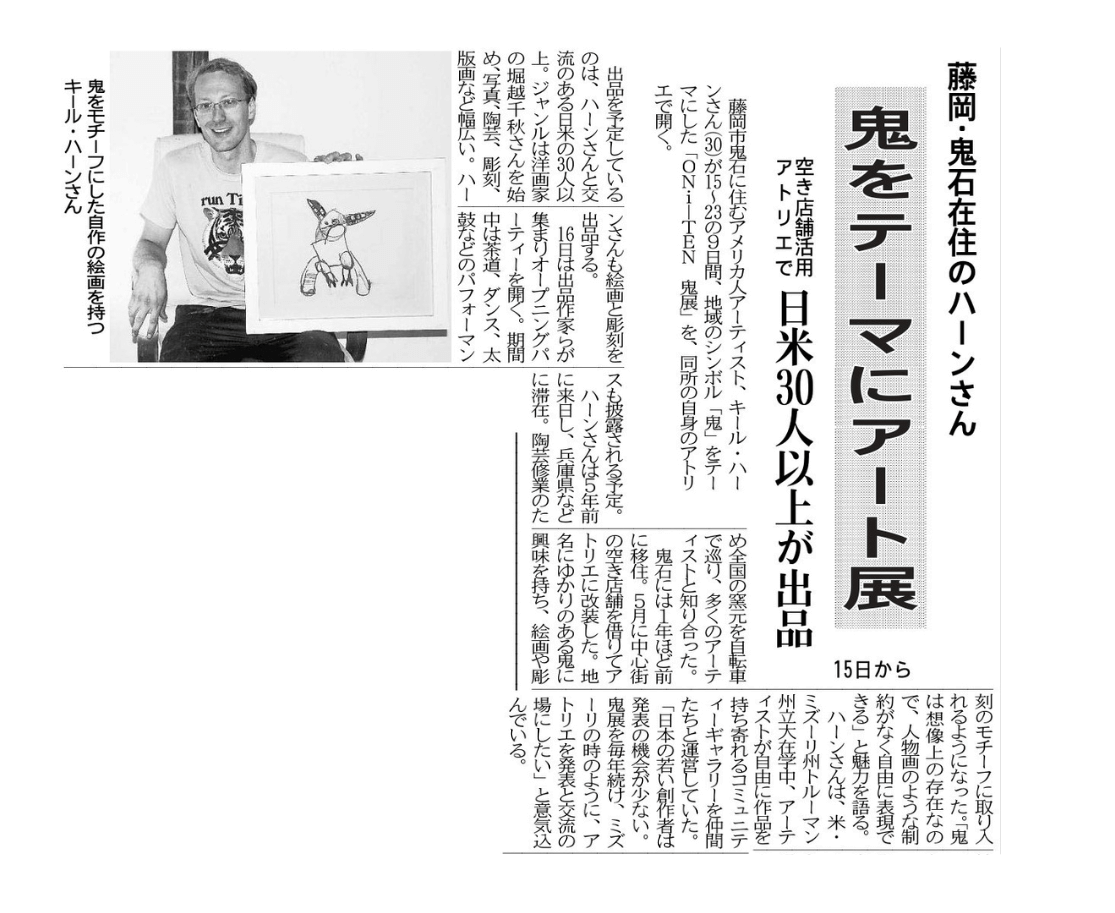

そんな過疎地域では、15年前から外国人アーティストが訪れ、商店街のアトリエに滞在しながら創作活動に励んでいる。異文化と地域をつなぐ「核」となるのが、米国出身のアーティスト、キール・ハーンさん(45)だ。2008年に鬼石に移住してアトリエ「シロオニスタジオ」を開設、現在は海外作家による滞在型制作「アーティスト・イン・レジデンス」を主宰、運営している。

「外の世界を見たい」陶芸志し日本へ

古い商家が立ち並ぶ相生町通りでも、ひときわ目立つ長屋に設けられた「シロオニスタジオ」。猛暑が続いた8月、ハーンさんは妻で小堀遠州流茶道家の小堀芙由子さん(38)と一緒に、養蚕で使用された竹の蚕箔(さんぱく)を素材として茶室作りに汗を流していた。

共同制作中の茶室は9月16日~24日、鬼石地区の「百年の杜カネザワパーク」などで開催される「かんな秋のアート祭り」でお披露目される。

「コロナ下の3年間は、展覧会も自粛や規模を縮小して開催せざるを得なかった。今になって振り返ると、アート祭りをステップアップするための充電期間だったと思う。今年は開催10回目の節目とあって、関係者同士でしっかりと話し合い、連携を強めることができた。滞在アーティストや地元作家の発表の場として、これまで以上にすばらしいイベントにしたい」

ハーンさんは1978年、米国ミズーリ州生まれ。大学卒業後は家具の修理やペインティングに携わった。生まれ育った場所の外を見たいと、日本のJETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)に応募し来日、兵庫県に滞在した3年間は高校で英語を教えていた。

その後は米国に戻り、ニューヨークのアトリエを手伝いながら、自身も溶接アートに取り組んだ。「ニューヨークは良い場所だけど、自然が少ないし、住みやすい環境ではなかった。街の雰囲気が自分に合わないと気付き、以前から関心のあった陶芸を学ぼうと再び日本へ向かった」。

2004年に再来日して、全国の窯元を自転車で訪ねて回った。その旅の中で、大学の陶芸サークルで活動していた芙由子さんと出会い、芙由子さんが「師匠」と慕う画家の堀越千秋さん(1948-2016)を紹介された。

堀越さんはスペイン・マドリードを中心に活動し、絵画だけでなく立体、壁画など幅広い作品を生み出した。1995年ごろから神流川をはさんだ鬼石対岸の埼玉県神泉村(現神川町)に拠点を構えて陶芸に取り組み、2003年には同村の山奥に自身の名を冠した窯「千秋窯」を構えた。

芙由子さんは「千秋窯」をたびたび訪れていた縁で、2008年には鬼石地区にアトリエと茶室を設けて活動拠点とした。「鬼石には堀越さんに導かれるようにアーティストが集まり、“堀越コミュニティー”とも言うべきアートコミュニティーができていた」と振り返る。

既成概念にとらわれない創造の空間

芙由子さん、堀越さんに誘われて鬼石を訪れたハーンさんも、自然が豊かで静かな環境に心ひかれた。「大通りに面した街は全国チェーンの店が多く、どこも同じ街並みに見える。古い商家や店構えが残る街並みは、ここにしかなく、見慣れない風景がアーティストにインスピレーションを与えてくれる」

2009年5月には、中心街で何年も使われていなかった空き家をアトリエに改修。鬼石の地名にまつわる伝説と、かつて外国人の風貌を「鬼」と表現したことにちなんで、アトリエ名は「シロオニスタジオ」とした。

ハーンさんは大学在学中、アーティストが自由に作品を持ち寄れるコミュニティーギャラリーを運営していた。その経験から、アーティストが長期間滞在しながら創作活動をする「アーティスト・イン・レジデンス」を着想したという。

「アーティストの創作活動には集中できる時間、感性を刺激する発見が必要となる。鬼石にはゆっくりとした時間が流れ、ほかにはない風景がある。滞在型の創作には最適な場所だと思った」。

初めての試みだったこともあり、当初は周囲からの理解が得られず苦労もあった。だが堀越さんはいち早くハーンさんに賛同し、芸術関係の協力者を紹介するなど支援してくれたという。

「自分のような“よそ者”が新しいことを始めるとき、千秋さんのような理解者の存在は心強かった。千秋さんは自分のことは多くを語らず、周囲の人の夢ややりたいことをうれしそうに聞いて、実現に向けて背中を押してくれた」と感謝する。

-1140x1090.png)

シロオニスタジオの「アーティスト・イン・レジデンス」は2013年に初開催された。参加したのはハーンさんの妹、空き家の改修作業を手伝った友人など数人だったが、地元の鬼石夏祭りの参加や住民との交流など、観光地とは異なる日本の田舎暮らしを体験できるよう工夫した。

レジデンスと同時に、堀越さんや鬼石周辺で活動するアーティストの作品を集めた芸術祭「かんな秋のアート祭り」も動き出した。

第1回は2014年、鬼石中心街にあった酒蔵(旧十一屋)の跡地(現在の百年の杜カネザワパーク)で開催。地元作家だけでなく、レジデンスに参加した海外のアーティストも出展した。ハーンさんが作った茶室で芙由子さんがお茶をふるまう体験なども盛り込み、今では地域住民も楽しめる山里の一大イベントへと成長した。

-1140x1037.jpg)

都内で活動していた画家の高村木綿子さんも、堀越さんに導かれて鬼石に集まった“堀越コミュニティー”の一人だ。堀越さんに「窯焚きの人手が足りない」と声を掛けられ、手伝いのために初めて鬼石を訪れた。

広いアトリエを求めていた高村さんは、堀越さんの薦めもあって鬼石に移住した。「都内育ちの私にとって鬼石はカルチャーショックの連続。自然のサイクルがあり、慣れると人とのつながりも心地よかった」。

鬼石地域で個展を開き、アート祭りにも参加したが、当初は地元の人の姿が少ないことに物足りなさを感じた。「どうしたらもっと地元の人に関心をもってもらえるか」。考えた末に「子どもの絵が展示されれば来てもらえるんじゃないか」と思いついた。

高村さんは子ども向けのワークショップを企画し、鬼石北小、鬼石小、埼玉・神泉小に出向いてアートの授業を行った。アートと子どもたちをつなぐ活動は、その後のオルタナティブスクールへの開校にもつながっていく。

-818x1140.png)

レジデンスを通して「街の一員」に

多くのアーティストを鬼石に導いた堀越さんは2016年、活動拠点のスペインで亡くなった。享年67歳だった。

鬼石に根付いた“堀越コミュニティー”は、ハーンさん、芙由子さん、高村さんらを通じて広がり、静かな山里にアートの種をまき、芽吹かせていった。

-1140x694.jpg)

シロオニスタジオの「アーティスト・イン・レジデンス」には、これまで約30カ国から200人のアーティストが参加した。参加作家は、鬼石地区の滞在拠点で寝食を共にしながら6週間を過ごす。近くの千秋窯で陶芸に取り組んだり、鬼石の夏祭りや「かんな秋のアート祭り」に参加したりと、地域と一体になってワークショップやイベントを体験する。

現在オーストラリアから来日しているマーク・ラッセルさん(40)は2017年の初参加以来、何度も鬼石を訪れるリピーター。「鬼石は山と川に恵まれていて落ち着く。ここのレジデンスは街の一員になれるような気がする」と話し、現在は笹森稲荷神社(甘楽町)の天井画の制作に取り組んでいる。

大勢の海外アーティストを受け入れ、アート祭りも地元に定着し、周囲の理解も進んできた。ただ、当初は“よそ者”の外国人が、一般の人にはなじみの薄いアート事業を始めることに「壁」もあったという。

「空き家の持ち主にアトリエを作らせてほしいと言っても、なかなか良い返事が得られず。アトリエに適した建物があっても、話がまとまらずに取り壊され、駐車場になってしまったこともあった」。

それでも粘り強く、説明を続けるうちに少しずつ協力者も出てきた。空き家を改修していると「頑張っているね」と励まされることも増えた。

「日本の田舎で、外から来た人が新しいことしようとすると、反対する人もいるし、衝突もある。でも、あきらめてはだめ。時間をかけてコミュニケーションすれば、次第にサポートしてくれる人が現れる」。

多様性とは対話をあきらめないこと

ようやくレジデンス運営が安定してきた2020年、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に見舞われた。海外アーティストの来航もできなくなり、鬼石では当たり前にいた外国人の姿が消え、街は静かになった。

ハーンさんは地域住民から「アーティストがいなくて寂しい。また一緒に遊びたい」と声をかけられ、自身の活動が地域に受け入れられ、住民にとって大切なものになりつつあることを実感した。

-680x1140.jpg)

高村さんは子ども向けワークショップと並行して、玉村町のオルタナティブスクール「たんぽぽ小学園」で絵や工作を教えていた。そこに通う子どもたちの生き生きとした姿に感銘を受け、鬼石に同様のオルタナティブスクールの開校を模索。2021年、百年の杜カネザワパーク(旧十一屋)に多様な学びの場となる「百の森学園」を開いた。

高村さんは「ここ(百年の杜カネザワパーク)はアート祭りの会場で、鬼石に暮らすアーティストたちの拠点でもある。アートがもたらす視点が地域に根付き、ここに住む人と表現者の間に壁がない、大人も子どももありのままでいられる場所になってほしい。鬼石はそれを可能にする豊かな自然と人がいる」と期待する。

アーティスト発の鬼石の地域づくりはさらに広がりつつある。

美術評論家・渡辺嘉幸さん夫妻は鬼石に移住し古民家を改修したギャラリー・カフェをオープン。9月16日からのアート祭りにもアートディレクター的な役割で参加するようになった。

また伊勢崎出身の岩本哲さんは海外から多くの旅人が訪れる鬼石の魅力を感じ、交流拠点にもなるゲストハウスを開いた。

-1140x852.png)

「アーティスト・イン・レジデンス」や「かんな秋のアート祭り」、自身の創作活動に邁進(まいしん)してきたハーンさん。地域とアーティストをつなぐ役割と責任が増す一方で、1歳と3歳の子どもの父となり「ファミリー、子育てとの両立。さらに私がいなくなったらレジデンスはどうなるのか」と悩みを感じている。

「これまでシロオニスタジオはキール(私)のレジデンスだった。でも一人の活動では限界もあるし、自分ができなくなれば終わってしまう。このレジデンスは自分のものではなく、街(鬼石)のもの。住民の皆さんも自分のレジデンスだと思って参加してもらえたらうれしい。そのためには、意見を出し合い、あきらめずに対話を重ねていくことが大切。千秋さんのように周りを巻き込んで、コミュニケーションを取り続けることで、鬼石のレジデンスはさらに発展し、地域の外へと広がっていく」。

「かんな秋のアート祭り」の詳細はイベントサイトへ

取材日:2023年8月22日

制作:上毛新聞社

執筆:上毛新聞社営業局出版編集部 石田省平、同局デジタル営業部 和田早紀

撮影:上毛新聞社DX局メディア配信部 梅沢守

「アート・異文化・よそ者、視点を変える人が“目立たない山里”に価値を見出す」シロオニスタジオ主宰のキール・ハーンさん

【湯けむりフォーラム×上毛新聞】